学童疎開

政府は、空襲による被害を少なくするために、都市部に住む子どもたちを周辺の農村部などに疎開させました。これを学童疎開といいます。まず、知り合いや親戚を頼る縁故疎開を勧め、縁故疎開できない子どもたちには集団疎開をさせました。

集団疎開は、1944年(昭和19年)から東京、大阪などの大都市で始められ、その後地方の都市でも実施されるようになりました。広島市では、広島県の定めた「広島県学童疎開要綱」及び「広島県学童集団疎開実施要領」により学童疎開が実施され、1945年(昭和20年)4月から集団疎開が始まりました。広島市内の国民学校3年生から6年生までの児童は、広島県内の双三、山県、安佐、高田、佐伯、比婆、世羅の7つの郡に疎開しました。子どもたちは、寺や旅館などで、家族と離れ離れの集団生活を強いられました。

広島市の学童疎開人数は、縁故疎開と集団疎開合わせて、2万人以上に及びました。

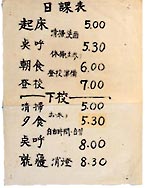

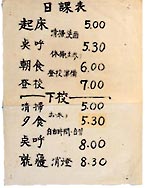

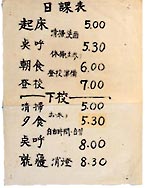

日課表

子どもたちの1日です。朝5時に起き、夜8時30分の就寝までスケジュールが決められていました。

寄贈/大田厳壮氏

|

疎開日誌

三篠国民学校の子どもたちが広島県高田郡川根村(現在の安芸高田市高宮町)に集団疎開していた時の日誌です。寄贈者の大田厳壮さんは当時三篠国民学校の教師で、集団疎開の引率をしていました。畑仕事や魚釣りをしたことなど、日々の出来事がつづられています。

寄贈/大田厳壮氏

|

朝のおつとめ

子どもたちは、朝早く起きてお坊さんと一緒に読経しました。

1945年(昭和20年) 提供/白島小学校

|